Etichettato: questione meridionale

Rocco Scotellaro e la questione meridionale

di Sandro Abruzzese

*Articolo comparso in precedenza su Le parole e le cose

Rocco Scotellaro è nato a Tricarico, in Basilicata, il 19 aprile del 1923 ed è morto, a soli trent’anni, a Portici, il 15 dicembre del 1953. Scrivere oggi del poeta lucano vuol dire innanzitutto sforzarsi di ricostruire un contesto quasi del tutto rimosso, quello delle lotte contadine del meridione nel secondo dopoguerra. Trent’anni, come quelli di Rocco, se sono pochi per la poesia, non lo sono in generale per la vita dei tempi, poiché l’indice di mortalità era elevatissimo e la morte una vera e propria presenza costante nelle famiglie. Figlio di un artigiano ciabattino e di una sarta scrivana, Scotellaro a 23 anni era già sindaco socialista del suo paese, Tricarico, un comune in precedenza lontano dalla tradizione socialista, e ne aveva subìto ingiustamente le conseguenze, le accuse di concussione, peculato, il carcere, come racconterà ne L’uva puttanella.

Prima ancora aveva assistito ai tumulti del ’42 e partecipato al Comitato di liberazione nazionale, alla battaglia per l’occupazione delle terre che andrà avanti con risultati alterni fino al tentativo di riforma agraria Gullo, di cui scrisse incisivamente Giovanni Russo in Baroni e contadini (1955).

Amico di Carlo Levi, Manlio Rossi Doria, Rocco Mazzarone, nella cultura italiana la figura di Scotellaro risulta ambivalente principalmente per due motivi: il primo è perché, in qualità di realistico cantore dei bisogni e della condizione della civiltà contadina, raccoglieva l’indifferenza di chi nell’ambito culturale ignorava quel mondo e inoltre raccoglieva l’ostilità di chi vi vedeva solo una forza passiva o addirittura regressiva e antimoderna. Gli intellettuali borghesi e urbani, tranne poche eccezioni, erano e sono estranei alle condizioni della provincia italiana perfino attualmente, figuriamoci nei primi decenni del ‘900. All’estraneità rispose nei Quaderni Antonio Gramsci, un altro provinciale, ricordando a Croce che gli intellettuali di provincia non devono essere assorbiti dalle città ma restare legati ai problemi e alle necessità storiche della propria classe sociale.

L’altro motivo che divide l’opinione pubblica su Scotellaro è tutto interno alla sinistra italiana e riguarda la rivalità tra socialisti, comunisti, azionisti, e il fatto che il poeta di Tricarico, nonostante avesse una sua sostanziale autonomia all’interno di questo panorama, venisse schiacciato dal levismo e dal marxismo, dunque i giudizi, le polemiche come quella di Alicata, l’astio, l’eccessiva severità, si confonderanno sempre all’agiografia e al mito del sindaco poeta dei contadini, provocando ulteriore confusione.

A fare chiarezza sul lucano contribuisce di recente lo studioso dell’Università della Calabria Marco Gatto con il volume licenziato per Carocci (2023) Rocco Scotellaro e la questione meridionale. Gatto con una meticolosa ricostruzione restituisce a Scotellaro in prima luogo la sua cultura e preparazione classica, messa in dubbio frettolosamente da scrittori come Bassani. I vari collegi e licei, da Sicignano a Potenza, Trento, hanno impresso una solida cultura umanistica nello studente di Tricarico, questo fa di lui non un poeta-contadino, come più volte si è scritto, bensì un intellettuale organico gramsciano, un mediatore che per interpretare i conflitti e le contraddizioni quanto mai mobili del meridione subalterno, con la giusta dose di realismo e universalismo, regredisce, si approssima e infine si identifica – sostiene Gatto – con le esigenze delle masse popolari.

Questa lettura apre a un’idea di letteratura e di sapere che non ha come obiettivo l’assoluto del moderno, ma la lotta, in un ottica nazionale, per l’emancipazione del “consorzio sociale” di cui si fa parte. Basterebbe questo a giustificarne la fortuna nel panorama italiano. Scotellaro porta in superficie, espone la verità non narrata, attingendo all’autobiografia produce versi e immagini plastiche, a volte inedite. Che venga tacciato di populismo o crepuscolarismo, oppure che la sua poesia resti in parte acerba e nel complesso non si tratti di un compiuto capolavoro, poco importa.

Qui, di nuovo risalendo al contesto, occorrerebbe per provocazione che ci chiedessimo cosa pensare di un intellettuale popolare, chiuso in una torre d’avorio, mentre all’esterno la disoccupazione, l’analfabetismo, la mortalità infantile, i problemi sanitari, l’emigrazione, schiacciano le masse contadine portandole costantemente alla mercé della classe dominante. È bene ricordare poi che Scotellaro ottenne una vera e propria investitura, con 1.778 preferenze fu il più votato alle elezioni comunali (nella consultazione successiva del 1948 avrebbe ottenuto 2.090 preferenze). Il ’49 è l’anno dell’occupazione delle terre incolte, delle vittime della Polizia a Montescaglioso. Il bracciante Giuseppe Novello muore dopo tre giorni di agonia in ospedale e Scotellaro gli dedica una delle sue poesie più belle:

Montescaglioso

Alla vedova di Giuseppe Novello

Mai perso bene questo sole e l’acqua,

ma quando la tempesta vendemmia le vigne

i cani si fanno irosi, addentano,

impazziscono le donne distese nei letti

allora l’ultimo cerchio che fa l’acqua è nostro,

c’è sempre chi getta la pietra nel pozzo.

Tutte queste foglie ch’ erano verdi:

si fa sentire il vento delle foglie che si perdono

fondando i solchi a nuovo nella terra macinata.

Ogni solco ha un nome, vi è una foglia perenne

che rimonta sui rami di notte a primavera

a fare il giorno nuovo.

E’ caduto Novello sulla strada all’ alba,

a quel punto si domina la campagna,

a quell’ora si è padroni del tempo che viene,

il mondo è vicino da Chicago a qui

sulla montagna scagliosa che pare una prua,

una vecchia prua emersa

che ha lungamente sfaldato le onde.

Cammina il paese tra le nubi, cammina

sulla strada dove un uomo si è piantato al timone,

all’alba quando rimonta sui rami

la foglia perenne in primavera.

Sarà in seguito all’ingiusta detenzione, saranno i due mesi di carcere, le continue divisioni in seno alla maggioranza consiliare di Tricarico, fattori che segneranno il bisogno di distacco dall’ambiente lucano per la ricerca sociologica, come attestato dalle lettere, a suggerire la scelta di un’altra modalità di lotta, in cui egli dimostrerà ancora una volta una profonda capacità di analisi e mimesi. Che L’uva puttanella sia un memoriale o un romanzo frammentario, che la lingua sia un misto di parlato e letterario, ancora una volta, poco importa, chiunque può riconoscervi la condizione di ingiustizia sociale e la gente di Steinbeck e Simon Weil.

Se i giudizi critici su Scotellaro risentono di eccessivo schematismo, il poeta, ricorda Gatto, attraverso l’inchiesta sociale non solo forza i limiti della letteratura guardando più a Verga che a Levi, ma apre un solco, quello del reportage e dell’inchiesta sociale, che sarà prolifico fino ai nostri giorni. Gatto, grazie alla lettere inedite messe a disposizione nel tempo da Franco Vitelli, dimostra quanto il rapporto filiale con Levi e Rossi-Doria non implichi alcuna sudditanza, anzi ascriva la figura di Scotellaro più al solco politico di Gramsci e a quello culturale di De Martino che agli azionisti.

A suo modo dunque il poeta di Tricarico rende nazionali i termini di una questione relativa a un mondo lontano ma non più silenzioso e immobile, lo fa non esente da difetti, da scivolate, errori, ma sempre la sua spinta intellettuale, il suo cantiere aperto, apre a problemi irrisolti, vivissimi, a contrasti e possibili soluzioni, che finiscono per ricordare quel De Martino, a cui pure in passato Vitelli lo aveva associato, alla costante ricerca di “un umanesimo inclusivo capace di porre il problema del protagonismo storico delle masse oppresse e dei popoli colonizzati”, storicizzando il loro modo di opporsi al mondo per non lasciare l’arcaico alla strumentalizzazione reazionaria, ma indirizzarlo, insieme alla parte nobile della tradizione, in senso progressivo.

E allora a distanza di settant’anni dalla morte del poeta di Tricarico, una morte inattesa quanto simbolica per via del suo intrecciarsi alla coeva scomparsa del mondo contadino per via dell’emigrazione verso il boom economico, checché ne dicano i critici, le sue opere sono stampate e vendute, e noi siamo qui a scrivere e leggere di lui, come di uno di quegli intellettuali italiani realmente nazionali-popolari, battutosi per un’idea di nazione giusta, armonica, e democratica. Bene ha fatto Rossi-Doria ad associare la figura di Scotellaro a quelle di Pisacane o Gramsci e Gobetti, i Rosselli, a cui aggiungerei figure come Enrico Berlinguer o Alex Langer. Scotellaro, oltre ad aver trasformato l’io in noi, ha donato respiro e voce al popolo delle formiche affinché in futuro si fosse “padroni del tempo che viene”. Forse è questo il filo manifesto del successo del poeta lucano nel tempo: l’esser stato fino in fondo per gli altri e “degli altri”. Ne pagò le conseguenze. Questo onere, come un peso, lo ha sicuramente gravato nelle preoccupazioni immani e schiacciato anzitempo, ma ne ha lasciato intatta la fame di coscienza attiva e conoscenza volta al cambiamento.

Leggere Scotellaro oggi, dunque, sostituendo al solo meridione d’Italia i sud del mondo e i migranti globali a quelli nazionali, restituisce un orgoglio, forse l’unico orgoglio accettabile, quello di essere sconfitti, ma dalla parte giusta.

La lezione di Scotellaro, al nichilismo della società spettacolare odierna, oppone il desiderio di una vita piena di senso, in cui ognuno possa sentirsi parte di un tutto volto all’elevazione non solo materiale, ma spirituale e morale.

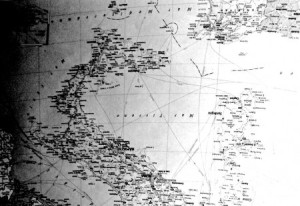

In fondo, la questione sociale sarà la radice di ogni futuro problema nazionale, molti degli assilli italiani di oggi risalgono alle vicende di quello sviluppo parziale e violento del paese narrato poi da Visconti in Rocco e i suoi fratelli. Ritengo che si possa fare una storia dell’Italia repubblicana solo a partire dall’emigrazione di massa della civiltà contadina, senza cui nulla degli eventi successivi resta comprensibile in Italia. Da lì si dipana, come da una matrice o radice, una mappa tentacolare, rizomatica: da lì arrivano l’eccessiva disuguaglianza nel paese, l’endemica debolezza politica ostaggio di clientele, la susseguente forza delle organizzazioni criminali, l’abbandono di intere aree del paese (aree montane, collinari, isole), le divisioni regionali odierne e, non ultimo, il pregiudizio antimeridionale.

Se centosessanta anni di emigrazione continua fanno del meridione d’Italia l’area più depressa dell’Europa occidentale, e fanno dei meridionali italiani l’ennesimo popolo errante della storia, ebbene l’atto di autoredenzione dei migranti italiani, i loro sacrifici, non hanno evitato le ricadute sul territorio che nel lungo periodo sono sotto gli occhi di tutti. Ma a tal proposito sovviene ancora Antonio Gramsci, quando in un raro discorso parlamentare prima della prigionia che lo portò alla precoce morte, ricordava che si possono chiedere sacrifici a una parte del paese per un periodo limitato, dopodiché, per dirla con Scotellaro, la patria si fa sottile come un filo d’erba, o una trincea, e allora prima o poi ancora una volta bisognerà scegliere da che parte stare.

Bibliografia essenziale

Ernesto De Martino, La fine del mondo, Einaudi, Torino, 1977.

Marco Gatto, Rocco Scotellaro e la questione meridionale, Carocci, Roma, 2023.

Carlo Levi, Cristo si è fermato a Eboli, Einaudi, Torino, 1945.

Giovanni Russo, Baroni e contadini, Laterza, Bari, 1955.

Rocco Scotellaro, Tutte le poesie 1940-1953, postfazione di Franco Vitelli, Mondadori, Milano 2004.

Rocco Scotellaro, È fatto giorno, ed. riveduta e integrata da Franco Vitelli, Mondadori, Milano, 1982.

Rocco Scotellaro, L’uva puttanella, Contadini del Sud, Laterza, Bari, 2012

CHE COSA RACCONTA LA CALABRIA DI MUCCINO

*Articolo comparso in precedenza qui su Le parole e le cose

Le righe che seguono prendono spunto dalla vicenda del video commissionato dalla Regione Calabria al regista Gabriele Muccino. Non analizzerò il video ma prenderò spunto da alcuni elementi per alcuni rilievi su Calabria e Questione nazionale. In via generale, sul video basterebbe dire qui che, se la rappresentazione è sempre finzione e parzialità, l’irrealtà – la potenza dell’irrealtà mediatica di cui il lavoro di Muccino si avvale – è, per citare il Pasolini corsaro, forse l’unica vera forma di pornografia esistente. Tuttavia anche la pornografia dice qualcosa del tutto. In questo caso è utile per ragionare sull’attuale immaginario calabrese e magari per chiedersi un’ennesima volta cosa realmente rappresenti la Calabria oggi, e farlo a maggior ragione perché, ogni volta che si parla di Meridione, sovvengono quei versi disincantati di Franco Costabile, quando scrive: Ecco / io e te, Meridione / dobbiamo parlarci una volta / ragionare davvero con calma / da soli, / senza raccontarci fantasie / sulle nostre contrade. / Noi dobbiamo deciderci / con questo cuore troppo cantastorie.

Geografie

Prendendo in parola Costabile, il primo rilievo sull’argomento è di ordine geo-antropico. La penisola calabrese è circondata da poco più di 700 chilometri di costa, è vero, ma il suo suolo e buona parte della sua storia sono prevalentemente di natura montana: il Pollino, la Sila, le Serre, l’Aspromonte, insieme a eremi e monasteri, santi e filosofi, sono lì a ricordarlo. Si tratta di boschi maestosi (è la quarta regione italiana per superficie forestale) e laghi artificiali, dei calanchi del Pollino, di fiumare e torrenti, fino alla roccia granitica della Sila. Il bosco, verrebbe da aggiungere, sarebbe ricchezza, in altri luoghi d’Europa lo è, ma, come ricorda Francesco Iovino in La montagna calabrese (Rubbettino 2019), in Calabria “la frammentazione della proprietà fondiaria, la carenza di una pianificazione forestale a diversi livelli, la mancanza di appropriati strumenti conoscitivi e di supporto alla gestione, insieme al basso grado di meccanizzazione forestale (…) rendono poco efficiente la filiera foresta-legno e alto il grado di abbandono dei boschi, almeno per quanto attiene le fustaie”. Molto suggestiva, a riguardo, la lettura di Mauro Minervino, in La Calabria brucia, dove gli incendi e la dissoluzione del patrimonio boschivo del passato assurgono a sorta di dépense o potlatch, un segno della dissoluzione e di sovvertimento, comunque di un rapporto distruttivo e distorto con la modernità.

Insomma, se c’è un discorso culturale sulla Calabria, questo non può prescindere dalle sue montagne, che sono l’archivio della memoria regionale, perché conservano, con tutta la problematicità, le tracce del passato. Vero è che col risanamento delle coste, in un lento e a volte tumultuoso processo, i calabresi, come gli altri abitanti della penisola italiana, sono scesi verso le coste e le statali, ma solo dall’800, e spesso senza mai riferirsi del tutto al mare.

Da questa natura montuosa, peraltro, deriva un clima umido e piovoso, per cui i cieli azzurri del video in questione sono stati molto fortunati a non intercettare nemmeno in lontananza le nuvole aspromontane o silane, che spesso minacciano temporali pomeridiani, anche in piena estate. Ma al di là della boutade, vengono meno nella visione mucciniana l’asperità e la verticalità della regione, privata della sua vera dimensione, che non era sfuggita invece al grande geografo Lucio Gambi e a studiosi che ne custodiscono la lezione, come Francesco Bevilacqua.

Paesi

Beninteso, un discorso sono i paesi, le province, altro è la paesanità e il provincialismo culturale. Sul video c’è l’imbarazzo della scelta: si può partire dalla lingua, dalle pittoresche comparse in bretelle e coppola col clarinetto in sottofondo che rimandano agli stereotipi dispregiativi sul montanaro calabrese, all’insistita e gratuita sensualità. Ma, anche qui andrebbe ricordato qualche dato.

In quei magnifici borghi desolati oggi vivono circa 10 milioni di italiani, e quasi il 70 per cento dei poco più di 8000 comuni italiani è composto da nuclei che non superano i 5000 abitanti. In piena estate, Muccino vi troverebbe non Adelaide o Penelope, sorta di parodia nomenclatoria degna del Don Chisciotte di Cervantes, ma molte case chiuse e porte sprangate, tetti divelti, come a Siderno Superiore per esempio. O al limite emigranti di ritorno, emigranti o figli di emigranti degli esodi perdurati per tutta l’età liberale, e ingigantitisi col boom economico, continuati con la rivoluzione digitale. Quei borghi una volta privi di acquedotti, fognature – il loro travaso dalle montagne alla pianura, e poi verso l’altrove – costituirono una calamità e una liberazione da condizioni inimmaginabili, che meritano rispetto. Oggi quasi il 90 per cento dei borghi montani e collinari calabresi e buona parte delle aree interne italiane, lo sappiamo, è affetto da abbandono, oltre che altamente esposto a rischio sismico e idrogeologico. Inoltre essi presentano una natalità più bassa e un’età media più alta delle aree metropolitane. Ma se fossimo in comuni sotto i mille abitanti, probabilmente non troveremmo che sparute scuole pluriclasse, nessun presidio ospedaliero e zero asili nido.

Allora che cos’è la Calabria? Quante Calabrie esistono e come rappresentarle senza ferire o banalizzare? Come far coesistere le città medie con Tropea e Gerace, o Scilla, Oriolo, Diamante, con i paesi doppi delle statali, le foreste e le gole, il non finito e gli ecomostri?

La Calabria è innanzitutto una delle regioni più fragili d’Italia, insieme a Campania e Lazio presenta le maggiori irregolarità sul sommerso in agricoltura, direi al Muccino degli agrumeti. È poi tra le prime per abbandono scolastico, per la povertà relativa, senza contare le classifiche sulla qualità della vita condotte dal “Sole 24 ore”, dove in fondo alla lista albergano Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia. Dunque, nessuna falsità o edulcorazione, nessun patetismo o populismo, fondato sulla presunta calabresità o su pseudo-folklore, potranno cambiare il fatto che sulla punta dello stivale si condensano e cristallizzano, radicalizzandosi, molti problemi nazionali.

Sguardi e pregiudizi

Intendiamoci, se la Regione commissiona un corto a Muccino, non possiamo lamentarci che il regista interpreti se stesso. È la scelta politica a tradire evidente confusione, per cui siamo ancora una volta alla riproposizione di uno sguardo esterno, oltre che posticcio e offensivo. Ora, subire la realtà in forma colonizzante è traumatico e ovviamente non tutte le colpe di questo trauma e dei dati sopra riportati possono essere imputate ai calabresi, soprattutto alla luce di ragioni storiche, del caotico, spontaneo e repentino boom economico italiano – per stare alla Repubblica –, cioè alla mancata industrializzazione di una parte del paese, vero spartiacque della storia recente. Molto però potrebbe essere imputato, sul piano politico, ai parlamentari meridionali e ai loro partiti nazionali di riferimento, sia nel passato che per quanto riguarda la politica italiana degli ultimi trent’anni, la quale ha visto un rinfocolarsi del pregiudizio antimeridionale di stampo prima leghista e poi trasversale, con il risultato significativo di distrarre indebitamente risorse dal Sud per riportarle verso il centro e il nord del paese. Infatti in Italia “I Conti pubblici territoriali dimostrano almeno a partire dal 2000 una persistente differenza a favore del Centro-nord: in media 26 miliardi all’anno pur depurando il dato delle pensioni, che sono reddito differito”, scrive Marco Esposito in Fake news, per poi chiosare: “non soltanto dal 2000 al 2017 la spesa pubblica continua ad andare nella medesima direzione della ricchezza privata, ma addirittura gli investimenti, cioè gli interventi per costruire infrastrutture e servizi dove mancano, si orientano verso i territori già più ricchi, al punto che si è dovuta scrivere una legge nel 2016 per obbligare lo stato a spendere il 34% degli investimenti ordinari nel Mezzogiorno. Legge di cui peraltro si è rinviata l’attuazione”.

Tornando all’immaginario, e stando solo all’ultimo decennio, se artisti come il cantautore, più volte Premio Tenco, Peppe Voltarelli, nonché lo sguardo aperto sul mondo della scrittrice Sonia Serazzi, per fare dei nomi, hanno dimostrato una lucida e ispirata capacità di auto-rappresentazione; se lo stesso Wim Wenders ha scelto di lavorare a Badolato, la vicenda Regione-Muccino finisce per riportare alla luce il complesso d’inferiorità meridionale nel rapporto col paese. Complesso che non è frutto di banale latitudine, bensì di annosa discrepanza tra civiltà contadina e civiltà industriale, tra reti di città e paesi o province isolate, tra luoghi feriti da costante emigrazione, disagio, illegalità, e luoghi attrattivi e iper-produttivi. Insomma, le varie modalità e vulgate con cui nel discorso pubblico, sui media, si parla della Calabria e dei Sud, oppure l’insistenza con cui al suo interno si parla di calabresità, sono termometro di una situazione perdurante di crisi, e portano in superficie il latente fondo problematico che accomuna un po’ tutti i paesi che hanno subìto la modernità invece di accompagnarvisi. Basti pensare al risvolto urbano della calabresità, ovvero a quella napoletanità a volte ostentata, fitta di luoghi comuni e alibi auto-assolutori da cui, come ricorda Mario Pezzella in Altrenapoli, solo i grandi autori partenopei hanno saputo emanciparsi.

Terre inquiete

È Vito Teti in Terra inquieta ad avvisare che “Bisogna essere cauti, accorti, pazienti, nel definire la Calabria come un luogo, (…) si rivela spesso un’ambiziosa scorciatoia”, e tuttavia anche la sua diversità “nasconde una forma di pigrizia, di semplificazione, una rinuncia a tentare di cogliere la regione nelle sue differenze”. L’antropologo del Senso dei luoghi, partendo dalla geografia delle varie “Calabrie”, ne ricostruisce la trascuratezza idrogeologica, la piaga sismica, quindi gli smottamenti, le frane, gli abbandoni. Una terra di eventi catastrofici e disastri come i terremoti del 1783 o quello del 1905, mobile e precaria, eccentrica, di paesi svuotati e nuove periferie, in cui spesso la liberazione è venuta dalla fuga verso l’America: “fuga di protesta, di ribaltamento”, da cui lo sdoppiamento e la gemmazione di tante piccole “Calabrie” nel mondo.

È chiaro con Terra inquieta, seguendo il magistero di grandi osservatori come Padula e Alvaro, che l’immaginario calabrese è pervaso dall’esterno e dall’altrove, quello dell’abbondanza, della riuscita, che avverrà non più nel paese natio, bensì errando nel mondo. Meridionali come ennesimi ebrei erranti che per bibbia hanno il ricordo della comunità tradizionale. Da qui il richiamo nostalgico e emotivo verso la tradizione e l’identità, che “ha a che fare con i modi di percepirsi, di rappresentarsi, di sentirsi quando si esce fuori dal mondo di origine”.

Beninteso, ciò di cui parliamo non è una storia solo calabrese, non c’è magia o pretenziosa specificità, ma ragioni che accomunano a tanti altri popoli del mondo in bilico tra pre-moderno e ormai post-moderno.

Per giunta, a complicare ulteriormente il quadro si aggiunge, come racconta Antonio Talìa in Statale 106, il fatto che all’isolamento aspromontano risponde una rete di traffici e intrecci che può portare a Duisburg, a Bratislava, in Australia, ricordandoci che il rapporto estremamente disomogeneo della Calabria e del Mezzogiorno col paese, qui, nella fattispecie tra Reggio e Locride, forse la provincia più povera d’Italia, genera una tra le più potenti organizzazioni criminali d’Europa, con diramazioni globali e un’estrema capacità di permeare le istituzioni locali e nazionali. Anche questo è il paradosso calabrese. Essa, in un connubio tribale, arcaico, eppure dinamico e avanguardistico, genera trame e interconnessioni globali fino a mettere in discussione l’effettiva sovranità dello stato. La fragilità ha una sua densità, genera fenomeni più pervasivi, ma non è alterità, quanto coerente continuità nazionale.

Corsi e ricorsi

Non vorrei, con questi rilievi, sembrare troppo deterministico. Al di là degli alibi, le enormi difficoltà quotidiane sul fronte politico locale e nazionale derivano da strutture e istituzioni democratiche deboli. Le istituzioni configurano e dispongono, per cui la loro sofferenza produce distanza, sfiducia, oltre che danni. Mi riferisco inoltre alla debolezza partitica, di coalizione, all’espressione di una componente razionale di orientamento della società, alla capacità di coesione e indirizzo su temi e priorità di interesse generale e equità sociale, volta anche all’allineamento tra istituzioni e cittadini.

Ebbene, dal punto di vista storico, fallito il tentativo della terza via intrapreso da Togliatti e Berlinguer per un fronte popolare con cattolici e socialisti in grado di riformare radicalmente il Paese attraverso l’incontro della lotta di classe e i ceti medi progressisti, ecco che la società postfordista, negli anni ’80, ha subìto una ulteriore frammentazione, stratificandosi in maniera molto più complessa. Il ceto medio italiano, con la scomparsa del popolo per la fluttuante moltitudine, e il massiccio approdo di immigrati, in risposta al trentennio neoliberista, pare ancora nelle secche del piccoloborghesismo più acuto. In questo quadro frammentato, privo di riferimenti, le uniche riforme restano prevalentemente di natura tecnologica o tecnocratica e la politica ridotta in fazioni insegue pulsioni territoriali. Tuttavia c’è una costante invariata: l’immarcescibile trasformismo della classe dirigente meridionale. Quel blocco agrario dell’età liberale inviso a Salvemini e Dorso che ha poi accolto il fascismo padano; oppure quello successivo repubblicano che ha costituito il nerbo della Democrazia cristiana, per ritrovarsi poi in ogni nuovo partito disceso, nella Forza Italia di Dell’Utri, nella Margherita come nella Lega di Salvini, per l’appunto eletto nel collegio di Reggio Calabria, e in frange del Pd e Cinque stelle. Schema che vince non si cambia. A pagare restano i milioni di cittadini irretiti in un questo circolo vizioso. Il treno perduto è sempre quello delle mancate riforme per la giustizia sociale.

Familismi

Per rispondere però a chi è tentato dalla vecchia categoria del familismo amorale, potremmo rammentare, come in altri tempi fece Lombardi Satriani con Banfield, che il fenomeno attecchisce e perdura anche perché in un determinato contesto si rivela utile o obbligato, mentre le pratiche democratiche, nella disomogeneità socio-economica, nella carenza di servizi e possibilità, rappresentano un percorso incerto, rischioso, impervio.

Per dirla altrimenti, i pretenziosi appelli liberali alla riforma morale meridionale, a meno che non vogliano degli eroi al posto di concittadini, dovrebbero considerare che essa può imporsi solo se, nel breve periodo, non produce contrasti eccessivi tra interessi individuali e generali. Se questo punto è valido, ho l’impressione che la politica clientelare stessa finisca per acuire il costante bisogno istituzionale in cui sono tenuti i cittadini, emancipando il suo operato dal legame col territorio attraverso favoritismi e privilegi che vanno a sostituirsi ai diritti costituzionali. È un sistema in grado di svuotare il senso dell’impalcatura democratica, e le direzioni nazionali dei partiti, tranne che per rare eccezioni, hanno quasi sempre preferito beneficiarne. Il dato più umiliante è che in certe parti d’Italia emigrare resta ancora l’unico atto di libertà e ribellione possibile.

In definitiva, solo l’arresto di questa soggezione attraverso una doppia spinta, interna e esterna, locale e nazionale, volta al sostanziale abbassamento del tasso di disoccupazione, all’innalzamento del reddito, all’arresto dell’emigrazione giovanile, ovvero una politica di ampio respiro che miri a risolvere la distanza tra le varie Italie, può contrastare definitivamente la situazione descritta. Regionalismo e federalismo, invece, seppur nate per avvicinare le istituzioni ai cittadini, così come le politiche dei fondi a pioggia privi di pianificazione, in questo contesto sembrano acuire gli sprechi del paese.

Utopie calabresi

Detto questo, sinergie e convergenze possono avvenire anche in comunità sfilacciate o in centri fiorenti o cosiddetti minori. Lo dimostra la vicenda tutta calabrese di Riace, dove il sindaco Lucano, alla guida di un Comune di 1.726 abitanti della Provincia di Reggio Calabria, dal 2004 fino alle inchieste che hanno provocato la fine dell’esperienza, ha ospitato oltre 6.000 richiedenti asilo provenienti da 20 diverse nazioni. Lo sbarco, nel 1998, di 200 profughi curdi a Riace Marina fornì all’associazione Città Futura l’idea di una vera e propria utopia concreta, quella di ripopolare il paese, usando le vecchie case abbandonate dai proprietari. Riace così, nel tempo, è riuscita a ospitare rifugiati, immigrati irregolari con diritto d’asilo, rigenerando scuola, servizi, piccole attività artigianali. Il Comune ionico ha dimostrato che il circolo vizioso di istituzioni e società si nutre dell’assenza di utopie concrete e forza morale, e che finanche nei luoghi più poveri d’Italia ci sono inedite strade percorribili. In fondo la colpa maggiore dell’irregolare Domenico Lucano è stata l’aver demolito alibi di amministratori, dirigenti o politici, mettendoli di fronte alla propria insipienza, che a sua volta produce acute forme di nichilismo e tribalismo. Credo che il riconoscimento della rivista Fortune verso Lucano, che anni fa lo annoverò tra gli uomini più influenti al mondo, fosse di carattere principalmente morale, e che le stesse ragioni abbiano portato, con l’inquietante tempismo che ha visto il leader xenofobo leghista Matteo Salvini alla guida degli Interni, al sabotaggio del progetto.

Assenze

Insomma, pur in contesti difficili, restano margini o esempi. Basta non raccontarsi storie sul Mezzogiorno, e chiedersi se ciò di cui stiamo parlando non sia tradotto troppe volte con discorsi di natura reazionaria, con banalizzazioni populistiche intorno ai Sud italiani e del mondo. Magari in futuro occorrerà pensare più spesso ai versi di Franco Costabile. E magari bisognerà dirsi pure che la retorica sul calore, sull’ospitalità, sull’umanità meridionale, rischia di nascondere altre assenze: carenza di solidi soggetti impersonali e capacità di autodeterminazione.

Il mancato sviluppo non rende solo più povero il Mezzogiorno, lo rende pure ostaggio delle sue tare, orfano di reali esperienze di rottura, di cambiamento e spinte propulsive progressiste. Mi pare sia un punto primario, che ha trovato in passato ampia attenzione nel discorso politico e intellettuale, per essere poi, fatta salva la parentesi in corso del ministro Giuseppe Provenzano, artatamente bypassato e falsificato da media e partiti territorializzati, alla cieca ricerca di consenso.

Bibliografia essenziale

AA.VV., La montagna calabrese, Rubbettino editore, Soveria Mannelli 2020

Marco Esposito, Fake Sud, Piemme, Milano 2020

Paul Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, Einaudi, Torino 1989

Fabrizia Ippolito, Paesaggi frantumati, Atlante d’Italia in numeri, Skira, Milano 2019

Mauro Francesco Minervino, La Calabria brucia, Ediesse, Roma 2008

Mario Pezzella, Altrenapoli, Rosenberg Sellier, Torino 2019

Luigi Lombardi Satriani, Antropologia culturale, Rizzoli, Milano 1980

Vito Teti, Terra inquieta, Rubbettino editore, Soveria Mannelli, 2015

Vito Teti, Il senso dei luoghi, Donzelli, Roma 2004

Antonio Talìa, Statale 106, Minimum fax, Roma 2019

I “pirati” di Lentiscosa

*Questo articolo è apparso in precedenza qui su Doppiozero

Nel Cilento meridionale, all’estremo limite della Campania, tra l’Alpe del monte Bulgheria e il Tirreno, è qui che si trova Lentiscosa, frazione di Camerota a circa 300 metri d’altitudine sul livello del mare. Ed è qui, nel Parco nazionale del Cilento, in un podere avito, a Santa Maria del Piano, che Nino Belluccio, insieme ad altri produttori, semina e raccoglie il maracuoccio. Sembra quasi di vederlo, Gaetano, con la sua fronte alta, le spalle inarcate e il sorriso delicato, fatto di linee che suggeriscono mestizia. In autunno prepara il terreno alla semina, e mesi dopo raccoglie i baccelli da cui germogliano i caratteristici semi irregolari, ognuno diverso dall’altro, ognuno colorato e squadrato. Certo, non è così semplice raccoglierne i frutti, perché pare che il maracuoccio cresca meglio se sotto lo strato di terra si trova della pietra calcarea e sopra l’aria asciutta della collina, quindi occorrono alture un po’ distanti dal mare, proprio come il paese di Lentiscosa, che prende il nome dal lentisco.

Nino, poi, il maracuoccio lo custodisce gelosamente, la sua produzione è limitata e la farina ricavata da questa leguminosa autoctona vicina alla famiglia della cicerchia, macinata a pietra, gli serve per il ristorante che gestisce giù alla marina di Camerota. Quanto alla preparazione: dopo aver aggiunto della farina di grano saragolla, fatto cuocere il tutto lentamente in acqua bollente e sale, e rimestato fino a fine cottura, sarà pronta la maracucciata. Una polenta a cui basta aggiungere dei tozzi di pane rosolati in olio extravergine di oliva e cipolla, questa è la maracucciata. Un cibo povero, nutriente, tramandato e ripreso dalla Comunità dei produttori del Maracuoccio di Lentiscosa e da tempo, nel solco tracciato da Carlin Petrini, presidio Slow food. Una ricetta che ricorda quanto dura e al contempo ingegnosa fosse l’alimentazione delle classi subalterne del Mediterraneo, abituate al pane nero, fatto di crusche e scarti, alla raccolta di erbe; a cui, al contrario di quanto ci portano a credere le vulgate del momento, erano preclusi alimenti oggi ritenuti fondamentali per la cosiddetta dieta mediterranea come la farina bianca e lo stesso olio extravergine d’oliva, prodotti un tempo destinati, come pure la carne, al commercio, al consumo delle classi agiate, e alle festività.

La storia di Nino la devo a Giovanni, guida e amico camerotano da decenni. Non è strano che Nino e Giovanni siano a loro volta amici e abbiano dei tratti comuni. Alla fine, insieme a tanti mestieri praticati, sono pur sempre un contadino e un pescatore. E quindi abituati a un buon grado di solitudine e silenzio. Abituati a rimestare i pensieri, a misurare i gesti, prima di incamminarsi o fare parola con qualcuno.

Giovanni, senza aver letto Pirenne, dice che Lentiscosa è figlia dei pirati, che il nucleo deve la sua esistenza alla fuga dal mare e dalle coste, quando gli ottomani dominavano il Tirreno, e furono attirati in questi profondi fondali dalla sicurezza del porto naturale degli Infreschi.

Conduce lentamente il suo racconto, Giovanni, che si intreccia a queste montagne appenniniche finite nel mare. Da sessant’anni tutti lo conoscono con un nome non suo. Se il destino ancora in fasce gli ha tolto il padre, i parenti decisero di levargli anche il nome d’anagrafe, scelto proprio dal papà pochi mesi innanzi. Dunque lo ribattezzarono Domenico, come il genitore appena trapassato e il santo patrono di Marina. È così che dalla vita egli non solo non ha avuto un padre, ma non ha potuto ricevere nemmeno il nome che questi gli aveva lasciato.

Giovanni instancabile, magro, ossuto e nero di sole, senza scuola, né licenze o diplomi, ma pescatore, muratore, bagnino, guida, contadino; insomma costantemente in fuga e affaccendato in qualcosa; che tutti chiamano Cuccio, diminutivo di Domenico e che, tra un lavoro e l’altro, sa usare la lingua per difendersi e, se necessario, affermarsi. Una lingua acuta, veloce, con cui mostra tutta la sua intelligenza e a volte dirupa, si blocca o incespica, anche se meno di un tempo. E che rimane, a dispetto degli anni, burbero e gentile compagno, declinando in questo suo modo paradossale, ironico e generoso, l’esistenza e con essa l’amicizia. È lui ad annuire insieme a Nino, a rammentare che la storia degli esseri umani è storia di semi, senza cui, dice, non ci saremmo nemmeno noi. Tutti dobbiamo in qualche modo, proprio come semi, adattarci a ciò che ci circonda.

Così il seme del maracuoccio attecchisce e cresce poco sopra la roccia e con la sua tenacia riporta a quella di Nino e Giovanni, ognuno diverso, ognuno colorato e squadrato a suo modo. Forse a Camerota o a Lentiscosa, ben difesi dai monti cilentani, qualcuno può ancora voltare le spalle al mondo, rivolgersi al mare o alle colline, come hanno fatto loro.

Tuttavia, visto da Lentiscosa, Camerota, Licusati, l’Italia è un Paese lontano, quasi come voltasse le spalle ai suoi limiti estremi, alle sue pendici, al Mediterraneo.

A ben guardare la stessa Campania sembra condensare e riprodurre in scala, con i suoi vuoti e pieni, gli squilibri territoriali e i difetti della Penisola. Al vuoto del Cilento, del Sannio e dell’Irpinia, oppone le valli massicciamente urbanizzate che da Battipaglia e Salerno portano a Napoli e Caserta, una conurbazione in cui vivono circa quattro dei cinque milioni di abitanti campani.

Resta da capire come avrebbero potuto questi luoghi di migranti, gemmazioni, sdoppiamenti, fatti di tante isole e montagne, vissuti in una continua emorragia di giovani, per giunta laureati e diplomati, diventare d’un colpo quello che si desiderava in un altrove di nome Roma, Milano, Bruxelles, o chissà chi altro. A ognuno, vien fatto di pensare, il suo mascherato nomos della terra.

Alla fine, lo sappiamo, i limiti, le pendici, hanno preso a cercare da sé altri luoghi e nuovi nomi: il Venezuela, il Belgio, l’America.

“Un alito”, scrisse Scotellaro a tal proposito in La mia bella patria, “può trapiantare il mio seme lontano”, soprattutto quando la patria non è altro che un esile filo d’erba.

Sud: basta aspettare che ci liberino da noi stessi

Chiesa di Cotronei

testo e foto di Sandro Abruzzese

Quando alla tv, sui giornali, sui social network, vedo scorrere le immagini dei luoghi più belli del Meridione, da meridionale che vive da tempo nel nord del Paese, provo una vena di rammarico mista a un lieve e indecifrabile fastidio. Dietro le cartoline, i video che mostrano le bellezze del Sud, rivedo gli alibi dei meridionali, i complessi di inferiorità, le giustificazioni. Vedo una risposta puerile ai fallimenti, false assoluzioni, assenza di colpe e colpevoli. Forse è questo fare autoassolutorio che mi ferisce. Ma non solo. C’è pure l’amarezza per il fatto che la bellezza della natura non è un nostro agire concreto e quella delle città risale a secoli addietro. Forse è l’amarezza dovuta al fatto che non c’è merito in quel che viene mostrato, che nulla è stato progettato e costruito (a volte nemmeno semplicemente custodito) da noi. Insomma, pure lei, pure la bellezza, sento che in qualche modo tradisce il Sud e finisce per fargli più male che bene. Lo fa parlando di menzogne, rifacendosi al passato che ognuno legge a suo modo, e così inganna, contribuendo alla confusione perpetua che ci attanaglia.

È difficile sentir parlare del Mezzogiorno sui giornali e le tv nazionali senza incorrere in visioni spesso superficiali e stereotipate, concordo con Di Consoli. Il Nord da cui scrivo ha un’idea vaga, indefinita del Sud, tramandata dal contatto con migranti o da fugaci vacanze estive nelle zone costiere. Questo è un aspetto fondamentale da cui partire. È qui, nelle immagini e nella narrazione dei fatti e degli accadimenti, che la Calabria e il Sud dimostrano la necessità di conquistare chiarezza e lucidità, o per citare l’articolo di Vito Teti, “verità”. L’opinione pubblica locale, – prima che quella nazionale, – i suoi giornali, gli intellettuali, hanno il dovere di descrivere ciò che realmente accade nella loro terra. E avrebbero pure il diritto di raccontarlo senza per questo mettere a repentaglio l’esistenza. Ma si sa che la Calabria è un’isola. Quei piccoli Pirenei rappresentati dal Pollino sono il suo ennesimo mare. Molti giornalisti calabresi hanno messo a rischio la loro vita per raccontare la verità. Credo fermamente che questo sia il punto cardine da cui ripartire, la prima conquista per cui lottare: essere in grado di raccontare la verità, mettere al centro del discorso pubblico i nostri limiti e i meriti, attraverso un costante esercizio razionale, significa sconfiggere “il cono d’ombra” di cui parla Di Consoli e svolgere le funzioni a cui ci richiama Teti. È una battaglia culturale chiara che si deve servire delle associazioni e della scuola e, una volta intrapresa e portata a termine, essa costringerà i mezzi di informazione nazionali a prendere atto di cosa siano realmente la Calabria e il Mezzogiorno. Solo quando noi saremo riusciti a darne la vera e complessa immagine a noi stessi, altri non potranno che prenderne atto. Perché questo momento arrivi, occorre smettere di aspettare che qualcuno ci liberi da noi stessi. Così aspettavamo Napoleone e i francesi per la repubblica, Così i sabaudi si accordarono con i gattopardi, così gli americani usarono la mafia, e Portella della Ginestra resta a imperitura memoria. Così i fascisti accolsero i notabili locali. Così rinnoviamo l’attesa passando dalla Democrazia cristiana al Berlusconismo che sembra aver trovato degni eredi e prosecutori nel fantomatico Partito della nazione. Quando si parla di Sud, mi pare si parli sempre di attesa, pazienza, rassegnazione. Se è così, almeno si mostrino i colpevoli, le connivenze, i tradimenti locali e nazionali. Se è così, almeno si dica il vero perché senza non è possibile giustizia e nemmeno orgoglio.

Se il primo punto è la verità, trovo che essa sia intimamente legata a una serie di altri punti. Essa apre al problema della libertà, di un Sud libero in cui il territorio sia nelle mani salde dello Stato. Non è possibile parlare di libertà senza far fronte a necessità primarie da soddisfare. Ecco che subito il discorso, da locale, diventa di carattere nazionale. Il Sud e la Calabria hanno il problema della libertà, e la libertà, l’indipendenza vengono dalla dignità del lavoro.

Il grande tema assente e orfano di partito, oggi, in Italia e nel Meridione, è il lavoro. La condizione delle nostre terre, non dando giusta retribuzione a sforzi e rischi, fiacca gli animi, demoralizza, abitua alla partenza e alla rinuncia. L’assenza del lavoro apre alla piaga ormai endemica e insopportabile dell’emigrazione, dello sradicamento, motivo per cui oggi esistono più calabresi all’estero o nel resto d’Italia che non in Calabria. Esistono altrettanti meridionali al Nord che vanno a formare un vero e proprio Mezzogiorno padano.

A questo si aggiunga una classe politica e dirigente dalle responsabilità gravissime (anche qui concordo con Teti), specchio del debole tessuto socio-economico. Mentre esistono caratteristiche oggettive di svantaggio per il territorio calabrese nel fare impresa (penso all’orografia, alla distanza e alla viabilità), non esiste alcuna valida giustificazione per le condizioni in cui versano la sanità, la scuola, le università, i centri di ricerca, le strade, i bilanci. Ma di nuovo, inesorabilmente, i temi via via presi in rassegna riportano a problemi nazionali, perché è vero ed è stato detto spesso che ciò che accade nel resto del Paese è come se si ingigantisse nelle sue estreme propaggini. Un organismo malato mostra i propri cedimenti nella parte più debole e esposta del corpo.

Se “la linea della palma” di cui parlava Sciascia è arrivata a Milano, sono persuaso ancora delle parole di Carlo Levi, quando sostiene che non esiste una questione meridionale. Esiste il problema dello Stato italiano e oggi potremmo aggiungere dell’Unione europea. O con Gramsci, quando sostiene che esiste il problema del rapporto tra città e campagna, tra civiltà industriale e contadina, tra il Nord urbano e il Sud contadino.

Ci sarebbe ancora la questione demografica: l’Italia è un paese vecchio, dove le risorse sono nelle mani di una classe media che è avanti con l’età e in questo panorama, l’emigrazione dei giovani meridionali specializzati crea un continuo travaso di forze e anticorpi da luoghi che ne hanno estremo bisogno a luoghi costituzionalmente più sani: un lento stillicidio confermato dai rapporti Svimez degli ultimi anni.

In conclusione, guardando all’Europa e alla Storia, ho l’impressione che tutto il mondo intellettuale europeo, e italiano in particolare, abbia ricevuto un colpo letale non tanto dalla caduta del comunismo, quanto dall’abbandono tout court del marxismo. Si è finito per abbandonare lo studio e l’analisi di stampo marxista, quando era e rimane una grande fucina intellettuale (penso alla scuola di Francoforte, a Pasolini, per fare i primi due nomi che sovvengono) in grado di decodificare le imposture del nostro sistema nazionale e globale. Oggi nessuno ha più idea di che Italia occorra costruire. Niente casa comune, né idea di comunità. C’è uno smarrimento silente e assordante fatto di individui soli. Inm definitiva, non siamo riusciti a costruire il futuro, anche se quest’ultimo sembra essersi servito di noi. Di conseguenza oggi l’Italia è un Paese incompiuto, di cui rimane in eredità quello che Banfield ebbe modo di definire il suo “familismo amorale”, quello sì è ruiscito a inerpicarsi, dalla linea della palma, fino alle più remote pendici delle Alpi.

S.A.

*L’intervento si riallaccia a due articoli dei giorni scorsi, firmati da Andrea Di Consoli prima, sull’Unità del 26/03, e da Vito Teti poi, sul Quotidiano del Sud del 31/03, che hanno aperto a una riflessione sullo stato della Calabria e del Meridione in generale.

* *L’articolo che è uscito su Il quotidiano del Sud del 3 aprile 2016

La fine silenziosa del Mezzogiorno secondo lo SVIMEZ

Il rapporto annuale 2014 dell’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno

Testo di Sandro Abruzzese

Credevo fosse una giornata normale, questa. Una giornata di sole in cui fare due passi. Invece qualcuno su facebook ha postato un articolo. E’ il rapporto annuale sullo stato dell’economia del Mezzogiorno a cura dello SVIMEZ, l’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno. I decessi superano le nascite, dice l’articolo. In precedenza era accaduto solo alla fine di due guerre: nel 1867, dopo la terza guerra d’indipendenza e nel 1918, data conclusiva del primo conflitto mondiale. Queste appena citate, mi viene da pensare, avevano la dignità di essere guerre dichiarate, palesi, alla luce del sole. La guerra che mi piomba in casa oggi, in tempo di pace, nessuno la nomina. Nessuno se ne occupa. E’ come se non esistesse. Anzi esiste in tutte le case rimaste mezze vuote. In tutte le famiglie. Ma ognuno la vive in maniera individuale, la guerra silente, viscida, omertosa, con le proprie sconfitte, le proprie vittime.

Nel rapporto si dice che quasi centoventi mila persone hanno lasciato il meridione d’Italia nel solo duemilatredici. Se avessimo avuto un nemico avremmo almeno potuto detestarlo. Scriverne il nome su un muro per poi maledirlo. Una terra in cui ci sono più morti che nati, dove si esporta una città di medie dimensioni all’anno e il tasso di disoccupazione giovanile si aggira intorno al 36%, questa è la terra dove sono nato. Un Paese incompiuto. Se avessimo avuto un nemico, di sicuro avrebbe sganciato un ordigno, una bomba sulle nostre città, magari avremmo perso meno vite. Una bomba sarebbe stata più clemente. Ci avrebbe dato dei martiri, degli eroi. Avremmo perso senza alcuna colpa. In maniera chiara. Qualcuno avrebbe proposto persino l’onore delle armi, come in quel vecchio film con Alberto Sordi, ad El Alamein.

Ancora, il 60% delle perdite dovute alla crisi si concentra al sud, dove però si registra solo il 26% degli occupati dello Stato. Alcune regioni del nord hanno un reddito quasi doppio rispetto a quelle del sud. E’ un merito? Una colpa?

Eppure stavo proprio per portare i miei figli a fare una passeggiata. Ferrara col sole merita sempre due passi. Stefano ama gli artisti di strada e Zeno la gente che passa. Meno di dieci anni fa sarò stato annoverato tra le centinaia di migliaia di persone che hanno abbandonato la propria terra per trovare un futuro da qualche altra parte. In passato è stato un buon modo per applicare l’articolo 3 della costituzione, il sistema italiano. Si prendevano gli studenti, i laureati, le risorse di un luogo, gli si offriva un buon posto di lavoro nell’esercito, nell’arma, negli uffici pubblici, negli ospedali, nelle scuole, nelle aziende, nelle banche, alla radio o alla televisione. Piccolo particolare: a mille chilometri di distanza dalla tua casa. Così facendo abbiamo rimosso qualsiasi ostacolo di natura economica. E pace sia. Ma abbiamo rimosso pure le persone, l’identità di un luogo. I rapporti sociali di cui si nutriva. Abbiamo perso, mescolando tutto, siamo rimasti vittime e carnefici.

Allora passo il tempo seduto ad una scrivania. Non ci vedo nulla di nobile. Anzi ho quasi la certezza che sia inutile. In qualche modo cerco una spiegazione che sarà sempre parziale. “Andare lenti è essere provincia senza disperare, al riparo dalla storia vanitosa, dentro alla meschinità e ai sogni, fuori della scena principale e più vicini a tutti i segreti” , scrive il sociologo Franco Cassano ne Il pensiero meridiano. Già, meglio una passeggiata lenta, niente di meglio che i miei bambini, nati a quasi mille chilometri di distanza dal luogo in cui sono venuti al mondo la mamma e il padre.

Da leggere: rapporto svimez 2014