Etichettato: cultura

Raccontare il Sud

*Articolo pubblicato sulle pagine culturali de La Repubblica-Bari

La rappresentazione e il meridione

Nel parlare di letteratura meridionale, avendo presente gli interventi dei miei predecessori su queste pagine, partirò col chiedermi che cos’è e dove comincia il Meridione e qual è la sua cornice.

La mia risposta è che meridionali si diventa in rapporto alla nascita della civiltà tecnologico industriale. E che il Meridione può essere pensato solo in una relazione di interdipendenza con questo fenomeno epocale, quindi con la storia d’Italia e d’Europa. Nei meridioni europei, dunque, il quadro presenta cornici similari: disuguaglianze socio-economiche esacerbate, disoccupazione endemica, conseguente emigrazione, spopolamento-inurbamento, una psiche collettiva ferita (complessi d’inferiorità-superiorità, filoni identitari, pseudo-revisionismi storici), difficile conservazione del patrimonio pubblico e privato, aspetti cronici di corruzione e criminalità, scambio politico-clientelare, mancata creazione di classi dirigenti, debolezza delle istituzioni, ecc.

Se è in questo solco che si colloca la lezione maggiore della letteratura meridionale (la poesia merita un discorso a parte), quella realista che da Verga arriva a Leogrande, e se esistono solo due grandi temi epocali (la fine della civiltà contadina in relazione allo sviluppo di una civiltà tecnologica), allora il canone della rappresentazione meridionale necessita di due altri distinguo: il primo è che diventa meridionale anche Rigoni Stern, con la sua epopea tolstojana di gente che cammina e migra come in un romanzo calabrese di Perri o Alvaro. Anche quella di Stern è la storia di chi ha subito la storia come pure accade col sardo Dessì che racconta della Sardegna di Paese d’ombre, con Deledda, o come Nuto Revelli fa nel Piemonte contadino. La nostra geografia muta i suoi confini per seguire, intersecando i nodi più significativi della storia, la strada già intrapresa da Silone e Carlo Levi.

L’altro punto è che il Meridione viene così a perdere l’aura mitica fatta di tradizione e unicità, in cui troppo spesso si crogiola, per dirsi simile a molti altri territori periferici d’Europa che hanno sviluppato un rapporto incompleto con la modernità.

Forse per via delle difficoltà di messa a fuoco, lo rammenta Giovanni Russo nella Lettera a Carlo Levi, o lo ricorda Gramsci quando dice che a Torino, nell’incontro con la classe operaia, non a Ghilarza, capì la lezione di Marx; ebbene la letteratura meridionale ha avuto la necessità dello sguardo esterno: mi riferisco al già citato Levi, col Cristo, e a Ottieri, col Donnarumma all’assalto. Seguendo questa linea incontreremmo Morante, o gli scritti diaristici di Natalia Ginzburg sull’Abruzzo. Meridione se non Africa, è pure la definizione che Bassani dà delle Valli del Delta del Po, narrate anche dalla Viganò.

Inoltre, un territorio di secolare emigrazione come il Sud ha diverse anime, occorre tenerne presente la lacerazione e gemmazione, il suo altrove, e questo accade in Pavese e Pierro ma anche a nord del Tronto con Di Ruscio, ne Gli zii di Sicilia di Sciascia, nella trilogia vigevanese di Mastronardi, e poi con Bianciardi, approdato a Milano negli anni del boom economico dopo la terribile strage di minatori maremmani. È il grande tema della subalternità, dell’incompletezza rispetto al moderno, ad accomunare i minatori della maremma, i migranti degli scontri nella Torino di piazza Statuto del ’62. Il Vittorini del Politecnico tenta di avvicinare questo meridione al mondo della civiltà tecnologica.

Lo stragismo, la risposta brigatista e il rapimento Moro segnano il passaggio dagli anni ’70 agli ’80. Prima Sciascia, poi Vasta ne Il tempo materiale ne producono una riuscita allegoria. Il berlusconismo rivive nella iper-moderna Eternapoli del napoletano Montesano.

Con la frammentazione derivante dalla globalizzazione degli anni ’90 avviene il crollo di contenitori, modelli, simboli edificati nel ‘900. Da allora un Sud in crollo demografico, abbandonato dai giovani, stretto tra stereotipi e pregiudizi, è stato costretto all’adesione a un modello di sviluppo acritico e anti-ecologico, tuttavia efficiente (il neoliberismo); condito con la riproduzione della propria classe dirigente, fatta di quel sud che sfrutta il sud di cui poco, e solo in maniera spettacolare e irreale, purtroppo ci si occupa.

È una stagione di grave regresso culturale in cui modelli mass-mediatici urbano-centrici, aperti al limite verso la speculazione sulle periferie metropolitane, hanno prodotto la scomparsa della realtà e delle necessità storiche degli italiani per licenziare un canone di target e brand, di argomenti costruiti in vitro, in cui chi scrive deve scavarsi una nicchia ripetitiva, per narrare il proprio personaggio e segmento di mondo a una dimensione. Tutto accade non nel reale, ma nell’altrove dell’immaginario mediatico, dove il conflitto non è possibile e la cornice trasforma tutto in merce innocua.

Se questo significa la scomparsa di un discorso realmente nazionale-popolare, dunque fondato su una visione chiara e complessiva, seppur profondamente articolata, del paese e del contesto internazionale (si veda la rappresentazione di Ucraina o Israele), registra pure la complicità dell’intellettuale col giornalismo da talk-show, che finge la democrazia ma, nei fatti, svilisce l’informazione e il dibattito, divenendo pilastro del regime demagogico populista.

L’industria culturale ha brandizzato poi i territori marginali e generato sempre più specialismi: della montagna, degli Appennini, della criminalità: è l’altra faccia della crisi culturale, mentre irrompe la questione globale.

Quanto ai generi, con Lukacs, la letteratura è sempre realistica, l’unico criterio valido è il rapporto di onestà e veridicità instaurato con la realtà. Essere veritieri non vuol dire utilizzare il solo realismo, ma anzi (penso a Bulgakov, o a Orwell, Fellini), pur attraverso il filtro della fantasia, della distopia, o del sogno, presuppone un rapporto rivelatore, a volte anticipatore della realtà. Disonesto è, o, come direbbe Pasolini, pornografico, tutto ciò che è irreale, perché l’irrealtà rende incomprensibile il mondo, confermandone le strutture egemoniche e l’immaginario oppressivo.

sandro abruzzese

Coltivare la cultura

*Articolo uscito in precedenza qui sul Quotidiano del Sud

Si fa sempre un gran parlare di cultura nel nostro paese, si tira in ballo la scuola e quello che i ragazzi dovrebbero sapere e non sapere. L’ultima trovata ministeriale è stata l’introduzione dell’Educazione civica nelle scuole superiori, come se studiando la Storia o il Diritto non si affrontassero i medesimi argomenti, o come se fosse possibile studiare la Storia senza affrontare l’educazione civica. A scuola non si fa politica, spesso si ripete. Ma è proprio così?

Ebbene l’impressione è che alberghi molta confusione non tanto sul termine specifico, quanto sullo scopo finale della cultura. Se cultura vuol dire coltivare, passare dalla superficie alla profondità e comprendere, essa è sempre arbitraria, è sempre una scelta di campo, ecco* perché non può delinearsi solo come sapere astratto o disciplinare. Anzi il senso ultimo per noi italiani non può essere che la cultura democratica tout court, ovvero l’unione di uguaglianza e diritti nella vita individuale, sociale, politica, come recita la Costituzione. Il fine di questa cultura poi, non potrà che essere l’antifascismo, ovvero l’amore per la libertà dei popoli e per i diritti umani, alla base di qualsiasi legittimazione istituzionale democratica.

D’altronde di cosa parla quel capolavoro letterario di La Cava, I fatti di Casignana, se non dell’utopia dell’emancipazione? Di cosa parla Sciascia quando nelle sue opere mette a fuoco con estrema lucidità l’essenza della Sicilia e il suo rapporto con la mafia? E di cosa parlano La storia di Elsa Morante, o Il partigiano Johnny di Fenoglio? Sullo sfondo vi è sempre la costruzione o l’utopia di un paese democratico, dunque più umano. L’abissale differenza tra partigiani e fascisti in Fenoglio è nella diversa dignità che si attribuisce al genere umano, è questo in fondo a farne una questione di vita o di morte con i repubblichini, non è altro che la diversa considerazione che si ha per i popoli e le genti.

Se questa è la premessa naturale a un discorso culturale repubblicano, va rilevato che la cultura democratica ha un forte senso politico, o meglio che nella nostra storia non esiste cultura senza politica, anche perché essendo l’Italia la patria della dittatura fascista, i nostri padri costituenti hanno scritto la Costituzione in completa opposizione ai princìpi del Ventennio.

Eppure, da più parti, in varie stagioni e giorni alterni, si invoca sempre più una cultura indistinta, magari piegata alle leggi di mercato, cioè svuotata della sua carica politica. Si vorrebbe quasi che la cultura democratica perdesse di vista il suo telos, e magari smarrisse il suo scopo finale per diventare qualcosa di innocuo e irrilevante per chi esercita il potere.

sandro abruzzese

La versione del fotografo: Salvatore Piermarini

Aquila, 2010.

Gli occhi luminosi dei bambini sardi, le luci notturne infinite di una immensa New York, i tanti lavoratori, i passanti ritratti in giro per il mondo, oppure gli artisti, gli intellettuali, le città, i paesi: a scorrere è la “vita” nella fotografia e nella prosa di Salvatore Piermarini.

Nel Perduto incanto. Indagini sulla fotografia (Rubbettino, 2019), l’autore rivela che fotografare è stata la strada per ricercare un unico e continuo dialogo col mondo e l’umano. Dunque, grazie alla macchina fotografica, il cosmopolita Piermarini, attraverso lo sguardo, e poi la liturgia dell’analogico, è riuscito ad abitare ogni luogo in cui è approdato, a orientarsi fin da subito, ovunque.

Il perduto incanto è la traccia profonda di questo passaggio: un ibrido, uno zibaldone, una breve storia della fotografia, nonché un quaderno intimo che diviene trattato di estetica, e tanto altro ancora. Piermarini, vien fatto di pensare, in questo suo percorso, è prima di tutto un uomo libero, e libero perché in grado di ri-guardare autenticamente, di conoscere per riuscire a comprendere. La disciplina e l’etica della fotografia di cui è testimone lo hanno portato a raccontare, avendo sempre cura e rispetto di ciò che aveva davanti agli occhi.

Leggendo i suoi scritti, quindi, torna alla mente il Merleau-Ponty dell’Occhio e lo spirito e il suo invito a saper vedere come reale apertura al mondo. E tuttavia apertura fatta di sogno, risonanza, di mestiere, comunque di scelta che vada inesorabilmente in direzione contraria alla proliferazione indiscriminata delle immagini, del rumore di fondo dei server e della troppa facilità del collezionista, con cui si distrugge, secondo l’autore, l’incanto di quella che è stata la grande vicenda fotografica tra ‘800 e ‘900.

Apocalissi

In questo lungo viaggio, è come se Piermarini scorgesse, seguendo il suo amato Baudrillard, nella frenesia schizofrenica della società occidentale odierna, una inarrestabile mortificazione. Sappiamo che l’immagine, agli albori, è il calco del defunto, dunque ombra, specchio, imitazione e mimesi. Ma forse il punto per l’autore è che la vita stessa, come in preda a un ipnotico gioco di prestigio, finisce per plasmarsi a immagine del calco. Non più la rappresentazione della realtà, bensì la realtà di sole immagini, trasforma il mondo in un balbettìo tautologico insignificante, conducendo Salvatore Piermarini verso il De Martino dell’Apocalisse culturale, e a ritroso al Carlo Levi di Paura della libertà.

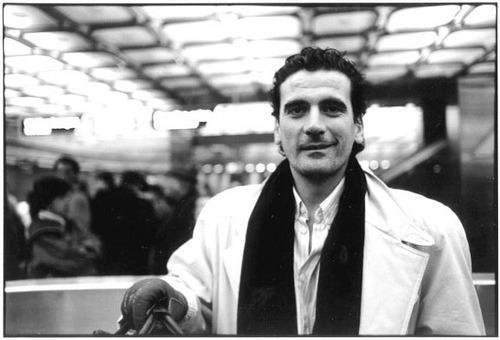

Massimo Troisi, 1988.

Ecco perché egli ricorda, portando alla mente Bergson, che il pensiero visivo è ricerca nella ripetizione del reale che si fa differenza. Sicché la sua fotografia sembra voler accogliere il reale nel suo intimo, e per questo non risulta mai predatoria né angosciata, perché il suo punctum, l’aspetto emotivo, è nella relazione instaurata. Nel ripristino di fili spezzati, di discorsi persi e taciuti, vi è la capacità di stabilire un contatto e di essere accolto. C’è inoltre in Piermarini quella consapevolezza e coscienza politica che se i sentimenti morali sono radicati nel passato, e la civiltà industriale distrugge e attenta continuamente alla memoria, occorre esservi presente con lo sguardo, ritessere come sorta di pietas. D’altronde è l’autore stesso a ricordare che l’ospitalità, l’amicizia, sono già linguaggio, discorso, processo. E infatti Il Perduto incanto è anche un libro d’amore, che riporta gli incontri e i sodalizi stretti con Vito Teti, Sandro Onofri, Bruna Trincas, Cesare Tacchi, le sorelle Annechini, e tanti altri compagni di viaggio.

È inoltre un libro di cinema e letteratura, capace di intrecciare i percorsi artistici di Cortázar e Coppola, di Calvino, Antonioni e Kubrick. Ed è fitto di brani, di recensioni e attenzioni ai lavori di nuove generazioni di fotografi come Alberto Gangemi e Giulio Rimondi, nonché di confronto a distanza con maestri quali Mulas e Dondero.

Luoghi

Tornando alla fotografia, se l’autore stesso scrive che il ritratto è un corpo a corpo, che “fare un ritratto presume sempre il consenso e l’assenso del soggetto fotografato”, non meno attenzione egli ha dedicato allo spazio, al corpo delle cose. Così, dopo il sisma del 24 agosto 2016, in un reportage da fermo per Doppiozero, Sulle tracce della faglia, è riuscito a raccontare i Sibillini, la loro essenza, per giunta a farlo senza mostrare rovine né macerie o disperazione. Dal Pizzo del diavolo dei Sibillini al corpo martoriato dell’Aquila (L’Aquila Magnitudo 0, Quodlibet 2012), oltre che nei volti, è nello spazio che Piermarini intuisce e sviluppa la ricerca di quel senso dei luoghi per altri versi indagato da Wim Wenders e dal già citato Teti. Paesaggi e città, forme e simboli, vengono ritratti con la consapevolezza che decifrare lo spazio prodotto dall’uomo nel rapporto con la natura vuol dire riportare in superficie e decodificare, attraverso la realtà, qualcosa che si approssima alla verità.

Essere innamorati “delle infinite arguzie del mondo”, certo, e non per fermarsi al pittoresco, bensì perché la realtà, egli scrive, “(…) con seria e inossidabile verità ci riporta con i piedi per terra (…) basta la pura e dura verità ad incantarci e disincantarci nuovamente”, questa la sua versione del fotografo.

E allora Il perduto incanto è sì la declinazione della fotografia sotto forma di disciplina e mestiere da applicare al visibile e all’invisibile, al buio e alla luce, per distinguere il vero dal falso, ma è anche parallelamente ribadire il primato della vita intrisa delle più nobili facoltà dell’umano. L’attuale riproducibilità, invece, l’inarrestabile dinamismo tecnologico, sovrastano l’occhio e il pensiero visivo, e l’eccessiva mediazione falsifica la realtà sospingendola verso il reality. Per cui l’invito è a “andare sui posti e faticare per raggiungerli”, coltivare la memoria, agire per corrispondenze e metafore, e farlo come rivolta dell’occhio e scelta consapevole affinché si onori lo “spettacolo dell’immaginazione” e il “teatro dell’immaginario”.

Immagini

Nonostante la fotografia abbia accompagnato e documentato l’evoluzione della civiltà industriale di massa, è pur vero che esiste un’antica tradizione di detrattori dell’immagine, di sospettosi iconoclasti della tradizione occidentale, da Platone a Feuerbach, che si uniscono a loro modo al giudaismo, all’Islam, al protestantesimo, e che portano Hans Belting ad ammettere che “nei mass media gli stereotipi prospettici si dimostrano una ricetta longeva al fine di far aprire le illusioni come delle verità documentarie”.

Sardegna.

D’altra parte, la capacità di produrre immagini viene esaltata, tra gli altri, dalla sensibilità di Bachelard, il quale associa l’immagine stessa alla liberazione profonda data dall’immaginazione, a un abbandono poetico della concretezza per l’assoluto. Egli si riferisce però all’icona in grado di generare il nuovo che apre al mondo. Quel che accade con i mass-media è diverso. Stando solo al recente passato, è l’incontro tra media e massa, e la conseguente messa in campo di immaginari illusionistici e illusori, funzionali al modello economico finanz-capitalistico (dalla carta stampata all’etere, dal tubo catodico allo smartphone), l’impasse odierno a cui arriviamo seguendo Il perduto incanto.

Rispetto a ciò, sembra dire Piermarini con le parole di Susan Sontag: occorre “un’ecologia non soltanto delle cose reali, ma anche delle immagini stesse”; un invito del tutto simile a ciò che Franco Fortini si augurava decenni fa per l’uso e la misura delle parole. E d’altronde lo stesso Barthes ricorda che non è l’immagine ad essere diabolica o immorale, ma è la generalizzazione, l’indistinto, a derealizzare il mondo.

Bilanci

A molti di questi dubbi, raccogliendo l’auspicio dell’autore della Camera chiara a scrivere una storia di sguardi, nel suo Storia dello sguardo (Il Saggiatore, 2017), l’irlandese Mark Cousins risponde che se da un lato il sovraccarico visivo sminuisce qualsiasi evento e apre a una vera e propria Babele (Vabele è il termine coniato per unirlo al virtuale), dall’altro il bilancio degli strumenti sviluppati in merito al potenziale creativo espresso nelle arti visive risulta complessivamente positivo.

Dunque, assodato che le rappresentazioni visive proliferano a dismisura e sfociano nei selfie, e che il social network più diffuso è proprio Instagram, nondimeno la bilancia delle innovazioni sarebbe positiva per le possibilità che i vari dispositivi offrono nel campo della memoria, della comunicazione (si pensi solo a Skype per i migranti), della denuncia, della protesta civile e dell’attivismo politico.

Ciò che, per esempio, il mondo ha visto dell’uccisione di John Kennedy a Dallas, potremmo aggiungere su questa linea, dovuto alla 8 millimetri del sarto ebreo di origine ucraina Abraham Zapruder, e ciò che sappiamo delle manifestazioni di Piazza Tahrir, che nel 2011 hanno portato alla caduta di Mubarak, o i filmati degli smartphone siriani e cileni odierni, evidenzierebbero prospettive e aspetti di parziale, ma generale progresso.

Beninteso, Cousins si dice consapevole che il risultato non può che dirsi ambivalente, e finisce per ammettere che le attuali “mancanze dello sguardo” restano il sostanziale prezzo da pagare come contropartita.

È chiaro che questi elementi non sfuggono nemmeno all’attenzione del fotoreporter romano, che rilancia con i brutali video delle esecuzioni di Gheddafi e Bin Laden, a cui potremmo aggiungere la panottica distruzione filmata dell’intero convoglio del generale iraniano Soleimani: quasi uno spot, una risposta ai dati, alle previsioni, ai sondaggi, per rilanciare l’immagine e la campagna elettorale trumpiana all’interno degli Stati Uniti.

Ebbene, non tutto deve essere mostrato, è la risposta conclusiva di Piermarini. Il medium è il messaggio, potremmo semplificare con McLuhan, ma il processo è parte determinante e integrante del fine. Guardare risponde all’etica, alla disciplina dell’occhio, all’onestà dello sguardo, e la sfida del Perduto incanto in questi termini è più che mai aperta e attuale. La posta in gioco rimane la medesima: saper vedere per restare umani. Cercare, nella verità, di essere il più vicini possibile a ciò che è giusto.

Sandro Abruzzese

L’unione di mondi del baccalà alla pertecaregna

Articolo apparso in precedenza qui su Doppiozero

Il cibo costruisce mappe in grado di tracciare linee, di legare e unire punti lontanissimi nel mondo. Così consente di abitare lo spazio, di creare luoghi e relazioni, ha inoltre la capacità di divenire, da innovazione, tradizione e poi addirittura memoria.

Se c’è un piatto che amo, perché in grado di tracciare un meridiano tra l’estremo Nord del pianeta e la dorsale appenninica meridionale, questo è il baccalà alla pertecaregna. È un piatto popolare irpino e lucano, cucinato principalmente alla vigilia dei giorni di festa, Natale e Pasqua; giorni in cui, come sappiamo, per motivi religiosi ci si astiene dal mangiare carne.

Si tratta di merluzzo salato, è la salagione a consentire al merluzzo, da secoli, di vincere il tempo e la distanza, e viaggiare lontano, fino a unire i pescatori dell’Oceano atlantico settentrionale ai contadini sanniti o ai pastori delle aree interne italiane. Una volta messo in ammollo e dissalato, il baccalà viene preparato con olio, aglio, prezzemolo. Saranno i peperoni cruschi, anch’essi pazientemente essiccati, fatti di colore e fragranza, di sapore inconfondibile, a imprimere quel gusto deciso, solare e mediterraneo che contraddistingue la nostra pietanza.

Amo questo piatto per la sua povertà raffinata, per le storie che porta con sé di cose accadute e volti di un passato ricco di significati.

Ricordo tante vigilie davanti al camino ardente della vecchia masseria in pietra di via Ruvitiello. E nei ricordi il volto delle donne è lo stesso di quello cantato dal poeta e sindaco comunista di Andretta, Pasquale Stiso: “Le donne del mio paese / voi non le conoscete / a trent’anni sono già vecchie / e il loro volto è duro / come la terra che lavorano / non c’è sorriso / sulla bocca amara / delle donne del mio paese / di domenica / quando vanno in chiesa / non vanno per incontrarsi con Dio / ma per godere di un’ora di riposo (…)”.

Già! Comprare il pesce restava un lusso e un sacrificio per i contadini, ma aveva un senso nell’interruzione dell’austerità, della severa parsimonia. La domenica o i giorni di festa erano tali per il “riposo”, e perché allentavano la frugalità e i ritmi del lavoro. La festa durava poco e ancor meno da essa ci si attendeva, quasi fosse, rispetto al resto dei giorni, nient’altro che una tregua. Era la breve pausa rispetto a una continua conquista quotidiana di libertà. Nella festa si rinnovavano i rapporti umani, senza particolari regali né ostentazioni che non fossero semplici auguri o piccoli doni.

I contadini della valle dell’Ufita, pure loro erano seriosi, severi e misurati, come dicono i versi di Stiso. E senza aver mai letto un libro, solo per istinto o consuetudine, hanno però sempre intuito quello che Hans Jonas contesterà al vecchio Marx: “la libertà consiste e vive nel misurarsi con la necessità”, senza di essa “la libertà si annulla come la forza senza resistenza”. Ciò è stato, nella loro vita dura e piena, esercizio e pratica costante, anche quando non più strettamente necessario. E d’altronde la parola lavoro nel lessico meridionale non esisteva se non tradotta col termine fatica, la quale restituiva valore e dignità, soprattutto in assenza di dipendenza, o con un basso grado di coercizione.

A pensarci bene, anche i peperoni cruschi delineano le fattezze di quel vecchio mondo. Venivano, un tempo, infilati a mano in corone e collane di cotone, restando, durante la stagione, appesi sulle pertiche ad essiccare. Il dialetto nzerta porta alla mente l’idea di punte acuminate, di aghi e crune adatti a trafiggere più che legare, e tuttavia pare che in latino il termine significasse proprio legare insieme, da cui appunto ghirlanda e corona. Sono frutto della pazienza, i peperoni cruschi, del tempo giusto, del clima secco dell’Italia interna, e di un’attesa che oggi diremmo del tutto antieconomica. Forse per questo appartengono a quel mosaico variegato di sapori dato dall’antica policoltura mediterranea. Riguardano una delle mille esperienze e abilità di cui il vecchio homo faber, caro a Hannah Arendt, era capace.

È il cibo di un mondo duraturo e solido, quello di cui parlo. In cui la proliferazione dei bisogni e dei desideri degli inurbati, così come l’irrealtà del regno mediatico, erano del tutto marginali. Anche la sua lingua è quella delle cose vere e materiali, i suoi gesti sono minimi e ponderati, così come i suoi oggetti ricchi di aneddoti.

Nel cibo tradizionale è impressa come una cristallizzazione di antichi rapporti, di una cultura popolare sedimentata e stratificata in millenni di vicende umane.

Certo, dietro l’angolo vi è il pericolo misurato di una certa dose di sentimentalismo o nostalgia che dir si voglia, lo sapeva bene Meneghello, eppure riferendosi a Malo scrisse: “Perché questo paese mi pare certe volte più vero di ogni altra parte del mondo che conosco?”. Deve averlo saputo bene anche Soldati, se la lontananza americana fece sì che constatasse con amarezza e disillusione che “Il più povero contadino del più povero paese d’Italia conserverà modi umani che gli americani non hanno”.

Sandro Abruzzese